Toute notre histoire

Toute notre histoire

On demande trop aux historiens. Certains attendent qu’ils jugent le passé et mettent de l’ordre dans le temps. D’autres qu’ils exaltent les grandeurs de la nation et nous rassurent sur la solidité de nos appartenances. Mais ils ne sont là ni pour rassembler ni pour accuser. Ils sont là pour compliquer notre rapport au passé. Car si l’on demande trop aux historiens, on n’en demande jamais assez à l’histoire. Elle peut plus et mieux, dès lors qu’elle se montre ouverte, diverse, entraînante et indocile. Alors tout est permis, y compris de parler des sujets qui fâchent. On s’y emploiera avec franchise et simplicité, dans une série de rencontres organisée par la MC93 et Patrick Boucheron avec des penseurs et des créateurs d’aujourd’hui, désireux d’embrasser toute notre histoire.

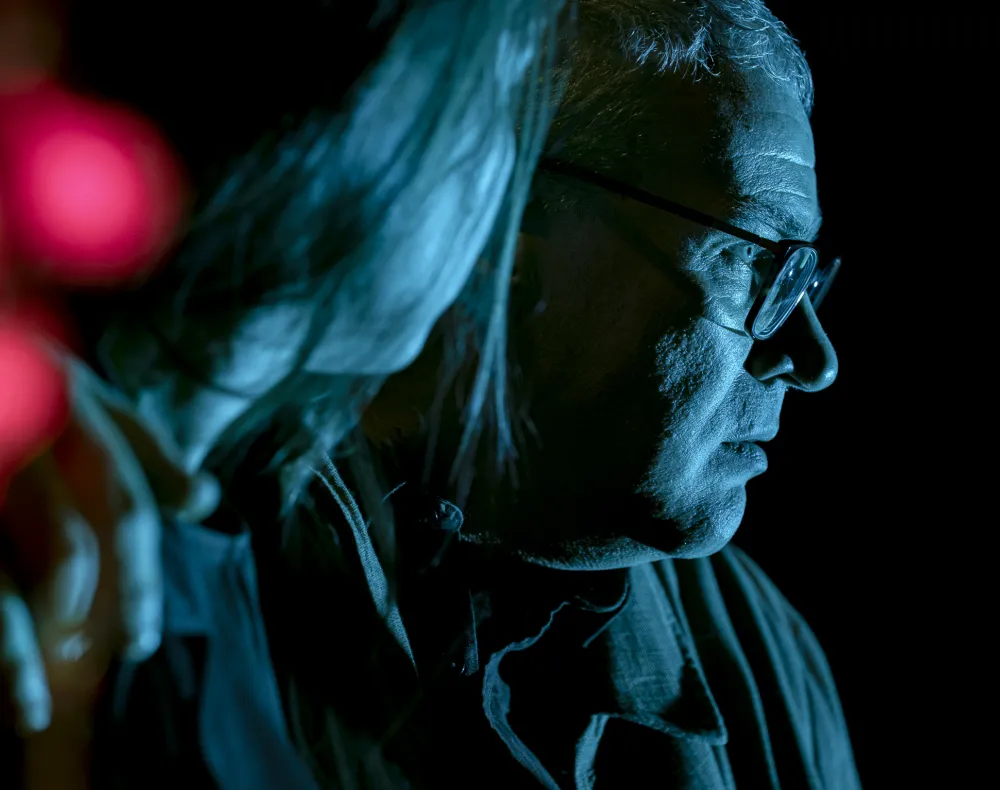

Patrick Boucheron est historien élu au Collège de France, où sa leçon inaugurale, Ce que peut l’histoire (2015), a marqué les esprits. Son objet de recherche porte sur le Moyen Âge, mais aussi sur l’écriture de l’histoire. Il publie de nombreux ouvrages dont l’ouvrage collectif Histoire mondiale de la France (2017) où il a rénové l’idée qu’on se fait de l’Histoire. Il est à l’origine de nombreuses émissions sur France Inter et France Culture et Arte depuis 2022. En 2024, il est l'un des 4 scénaristes de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Avec la MC93, le compagnonnage débute dans le cadre de la résidence de Daniel Conrod Dramaturgie des mutations dont il est l’invité du Banquet n°2 en octobre 2016. En septembre 2020 est présenté La Ruée Performance collective conçu par Boris Charmatz et inspirée du livre Histoire mondiale de la France. Peu de temps après débute au sein de la fabrique d’expériences le cycle de réflexion Toute notre histoire. Plus récemment, en février 2024, Patrick Boucheron a présenté à la MC93 Boule à neige avec l’artiste Mohamed El Khatib.

« Et si on ajoutait à notre histoire de nouvelles statues, de nouveaux visages. On s’y emploiera collectivement, d’une séance à l’autre, en imaginant ce que pourrait être un musée élargi, donnant à voir, justement, toute notre histoire. »

Patrick Boucheron, historien

Toute notre histoire #1

Avec Anne Lafont

Samedi 26 septembre 2020

Madeleine est une jeune femme noire, née esclave à la Guadeloupe qui, arrivée à l'âge adulte au moment de la première abolition de l'esclavage, en 1794, put s'émanciper - relativement, théoriquement - de cette servilité domestique au sein de la maison des colons français, les Benoist. Elle fit alors le voyage vers le vieux monde, vers la France : qu'était-ce qu'être noir et libre en 1800 à Paris ? D'être la modèle d'une jeune femme peintre royaliste et féministe qui vit en elle une sorte de miroir ?

À l'insu de Céline Sciamma, la jeune fille en feu était-elle noire ? Quel espace artistique et politique, Madeleine et son compagnon d'Histoire, le député noir de Saint-Domingue, Jean-Baptiste Belley, dont le portrait est à Versailles, ouvrèrent-ils dans la France de la Révolution ? Avaient-ils pour sœur Solitude et pour fille Janet Jackson ? Autant de questions qui disent à quel point nous vivons tout le temps l'histoire. Voyons comment il est possible de partager collectivement celle de Madeleine, et avec elle, celle de ses parent.e.s...

Au cours de cette soirée, Dany Bomou lira un extrait de La vie secrète de Madeleine un texte inédit de Léonora Miano, inspiré par le tableau de Madame Benoist, Portrait présumé de Madeleine, 1800, Paris, musée du Louvre.

Toute notre histoire #3

Avec Pierre Singaravélou

Samedi 29 janvier 2022

Professeur d’histoire à King’s College London et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a principalement travaillé sur l’histoire de la colonisation et de la mondialisation aux XIXe et XXe siècles ainsi qu’aux pensées extra-européenne et à leur influence. Dans la série documentaire et l'ouvrage Décolonisations (avec Karim Miské et Marc Ball) il inverse la perspective du grand roman impérial européen en restituant les parcours de femmes et d'hommes célèbres et anonymes qui, du Maroc à l'Inde, en passant par le Sénégal et le Vietnam, ont remis en cause la domination coloniale.

Au cours de cette rencontre, Pierre Singaravélou évoque la figure de Joseph Auguste Anténor Firmin (1850 - 1911) homme politique, anthropologiste, économiste et intellectuel haïtien, qui fût un des premiers penseurs panafricains du début du XXème siècle.

Toute notre histoire #2

Avec Boris Charmatz

Mardi 8 décembre 2020 – Projection en ligne

Boris Charmatz a présenté à la MC93 en septembre — dans le cadre du portrait que lui dédie le Festival d’Automne à Paris — La Ruée, une performance collective inspirée du livre Histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron.

Comment faire entendre un livre, bouger l’Histoire, la faire passer dans les corps afin de disséminer ses savoirs dans l’espace d’un théâtre ? Pour relever ce défi, Boris Charmatz a réuni des danseurs, performeurs et comédiens déployant une constellation d’actions simultanées : de 34 000 avant J.-C. à 2015, de Lascaux aux Francs, de la Terreur à La Condition humaine jusqu’à la mort de Michel Foucault, les corps activent des dates, croisent les temps et les lieux.

Toute notre histoire #4

Avec Florence Rochefort

Samedi 12 mars 2022

Chercheuse au CNRS, spécialiste de l'histoire des féminismes. Elle a publié notamment avec Bibia Pavard et Michelle Zancarini-Fournel Ne nous libérez pas on s'en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours (éd. La Découverte, 2020) et Histoire mondiale des féminismes (PUF, Que sais-je ?, 2018).

Au cours de cette rencontre, elle évoque le parcours de Gisèle Halimi (1927-2020), l’une des grandes figures féministes du XXe siècle. Avocate d'origine tunisienne, Gisèle Halimi s'opposa à la guerre d'Algérie puis dans les années 1970, s'engagea pour la liberté de la contraception et de l'avortement. On découvre à travers elle toute une histoire collective des femmes et de leurs luttes.

Toute notre histoire #5

Avec Nadia Yala Kisukidi

Samedi 18 juin 2022

« À la croisée des histoires coloniales belges et françaises, dans le grand moment des indépendances africaines, André Blouin a une trajectoire vraiment singulière : celle d'une femme métisse, née en Centrafrique (Oubangui-Chari) puis internée dans un orphelinat pour enfants métisses au Congo Brazzaville. Elle connaît le racisme. Puis s'engage dans les luttes panafricaines en Guinée et devient compagnon de route de Patrice Lumumba. Elle meurt à Paris en 1986 ».

Avec Nadia Yala Kisukidi qui évoquera la figure de l'activiste Andrée Blouin.

Nadia Yala Kisukidi est philosophe, agrégée et maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et actuellement co-commissaire de la Biennale Yango II à Kinshasa en République démocratique du Congo. Plutôt que d'identités multiples ou de tiraillements culturels, Nadia Yala Kisukidi préfère parler de « double présence » et interroge sa pratique philosophique depuis les deux continents. Elle invite à ne pas se résigner à la « mélancolie théorique » par une approche qu’elle nomme « laëtitia africana » : prendre toute la mesure politique des expériences diasporiques. Au cours de cette rencontre, elle évoque la figure de l'activiste Andrée Blouin.