Comité 2093 : le futur au présent

Comité 2093 : le futur au présent

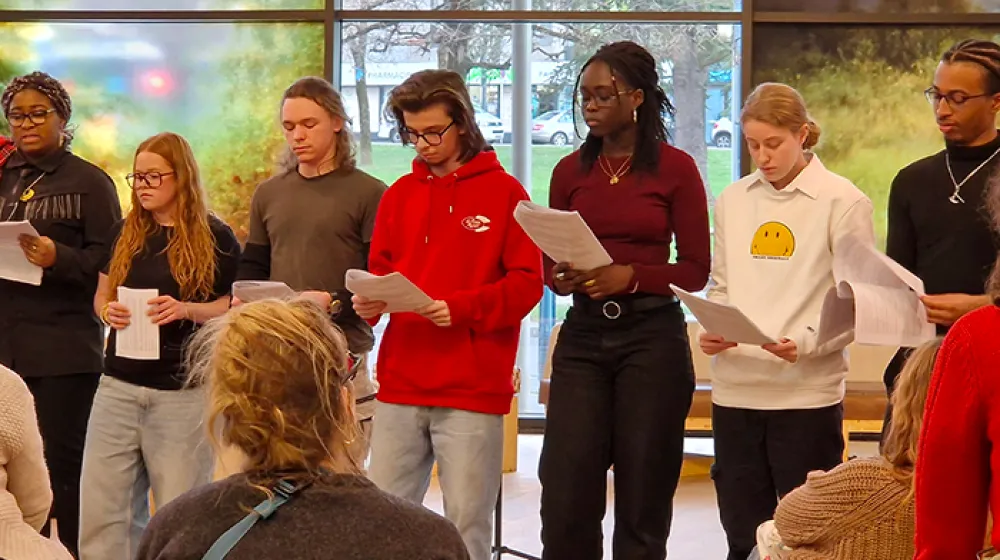

« En quelle année étions-nous : 2024 ou 2034 ? Pourquoi allions-nous au théâtre ? Étions-nous en état de dépression ? » Ces questions surgissent le samedi 15 février 2025 dans la lumineuse salle de lecture de la MC93. Cinq participant·es, habitant·es de Bobigny ou de Bondy, parlent de notre époque au passé en se projetant dans le futur. Depuis novembre, Gaël, Zoé, Alima, Alice et Sophie ont rejoint le Comité 2093 pour réfléchir artistiquement à la durabilité sociale et écologique du théâtre. Le groupe est accompagné par l’artiste Louison Alix, comédienne et plasticienne, Élisa Castello et Eva Duranel, attachées aux projets avec les publics de la MC93.

Nourri du passé et de l’histoire de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, ainsi que des enjeux écologiques que traverse le lieu, le Comité 2093 est amené à expérimenter un processus de création et à présenter une forme artistique le 12 avril pendant le temps fort Un théâtre durable ?. Depuis de nombreuses années, la MC93 s’intéresse à ces questions et participe au programme européen STAGES. « Sur les 80 mesures proposées, 63 ont été retenues », précise Tristan Marseille, l’administrateur, passé voir en ce samedi après-midi le groupe au travail afin de lui parler de ces mesures et de le faire circuler dans les endroits-clés du théâtre qui pourraient nourrir l’imaginaire de chacun·e : l’atelier de fabrication des décors, le sous-sol, les couloirs, les escaliers de la façade sud, le parc… Il ajoute : « Et la mise en place du Comité 2093 est une de ces mesures ! »

"Ce qui importe dans le projet du Comité 2093, ce n’est pas tant son efficience à long terme que les liens immédiats tissés sur le territoire et qui viennent provoquer l’avenir."

Pour cette année, Louison Alix, forte de son expérience de la saison dernière, a tranché : elle a proposé dès le deuxième atelier la forme de la balade sonore pour la restitution. « Alors que l’année dernière les ateliers s’attachaient davantage à comprendre comment aborder artistiquement le sujet du théâtre durable, cette année, j’ai choisi de travailler avec le groupe une forme artistique précise, car c’est conducteur. » Le temps est précieux, il ne reste que quatre ateliers avant le 12 avril pour écrire, enregistrer et travailler la déambulation. Ce samedi 15 février, il s’agit d’avancer sur la structure du dispositif. Elle précise au début de l’atelier : « Choisit-on la narration, et si oui, quelle situation ? Ce que je me suis raconté : la société serait en suspens, on aurait envie de construire le futur et on tomberait sur une disquette qui nous permettrait de visiter les archives de la MC93 de manière holographique telle qu’elle était en 2024. Cette visite pourrait nous donner des pistes sur ce qu’était le théâtre et la nécessité d’en avoir de nouveau dans la société future. »

Les réflexions qui sont mobilisées dans ces ateliers sont centrales à la vie d’un lieu de culture. Il implique de penser l’art non seulement au coeur des préoccupations sociétales, mais aussi de penser le théâtre comme une société en soi. Un théâtre ne peut exister sans l’intelligence collective de la population qui l’entoure. Réfléchir à la durabilité du théâtre, c’est donc réfléchir à la durabilité de notre monde et inversement. Dans le podcast Théâtre(s) de demain réalisé par Taïssia Froidure, Hortense Archambault, directrice de la MC93, explique que la culture est à mettre au centre du changement de société que nous vivons. Ce qui importe dans le projet du Comité 2093, ce n’est pas tant son efficience à long terme que les liens immédiats tissés sur le territoire et qui viennent provoquer l’avenir.

Gaël, 27 ans, habite à trois minutes du théâtre, il a découvert le projet dans Bonjour Bobigny, le journal de la ville. Se sentant très concerné par la thématique et « tout ce qui a trait aux futurs possibles », il a foncé s’inscrire. Quant à Zoé, 14 ans, les ateliers du Comité fonctionnent pour elle comme une échappatoire : « Chez les adolescent·es en ce moment, on ne parle pas du tout de ce genre de truc et donc c’est ici que je peux aborder ce sujet. » Pour Alice et Alima, 43 ans, deux amies, les liens sociaux sont indissociables des liens culturels. Toutes deux passionnées par les plantes (elles s’occupent de jardins partagés) et très actives dans plusieurs associations de Bobigny, il leur est important que le théâtre soit relié à la vie sociale. Quant à Sophie, 43 ans, portée par sa participation de l’année dernière, elle est revenue pour poursuivre l’expérience. Jérémy et Gilberto, absents ce jour-là, complètent le Comité 2093.

Une question fuse : « Qui sommes-nous ? » « Des ethnologues », répond Louison Alix, qui cite ensuite la définition qu’en donne Germaine Tillion : « Un ethnologue étudie une civilisation en s’efforçant d’être extérieur à elle. Autrement dit, si vous voulez étudier votre propre civilisation en ethnologue, il faut essayer de vous imaginer que vous arrivez comme un étranger chez vous. » C’est un peu ce que propose l’artiste aux participant·es : prendre de la distance avec les évidences du théâtre et celles du lieu. Alima abonde : « On entend souvent cette affirmation : on sait, et parce qu’on sait, c’est comme ça. Ce qui m’intéresse, c’est l’étude du groupe et de l’individu ou comment une personne seule va se définir dans un groupe. Je pense à la cafétéria dans le Hall : pourquoi ces gens se réunissaient autour d’une table ? Ça pose la question de ce qui est art ou ne l’est pas. »

"On pourrait écrire, pour mieux parler de ce qui se passe dans ces ateliers, que tout futur est contemporain, car le futur adresse des questions au présent."

Louison propose alors que l’espace du Studio devienne un espace de reconstitution. Les paroles fusent et la concentration est de mise autour de la grande table des images découpées et des classements : « Situations 1, 2, 3 et 4 », correspondant au travail des ateliers précédents. Sur une feuille, on peut lire le conte autour de la « Situation 4 » écrit par Alima et Gaël et qui commence ainsi : « Asseyez-vous près du feu et laissez-moi vous conter l’histoire. Celle du jour où les privilâches quittèrent la Vivante, et où le Vent ouvrit la voie à la troupe itinérante de la MC93. Au premier jour, la Vivante était à bout de souffle. » Le recours aux néologismes est une piste pour l’écriture de la balade. Pour paraphraser l’historien Johann Chapoutot qui affirme que : « toute histoire est contemporaine », on pourrait écrire, pour mieux parler de ce qui se passe dans ces ateliers, que tout futur est contemporain, car le futur adresse des questions au présent.

La dernière demi-heure de l’atelier du 15 février est consacrée à l’écriture sur les lieux vus pendant la déambulation de l’après-midi. Zoé se sent inspirée par les cages d’escalier et le côté labyrinthique de la MC93, elle serait une ethnologue obsédée par la nature. Elle trace un schéma sur sa feuille, reliant les mots écrits. Gaël s’éloigne de la table et s’assied par terre pour brancher son ordinateur, tandis qu’Alima et Alice écrivent frénétiquement. Sophie prend des notes tout en regardant sur son portable les photos des pictogrammes prises pendant la visite. Son personnage d’ethnologue s’intéresserait au déplacement des corps dans un théâtre. Alima demande : « Est-ce que l’on donne un nom à notre ère : pré-Jurassique ? » Louison rappelle que le mot utilisé dans les précédents ateliers était le mot « basculement ». « Ante-basculement, alors ? » Pour savoir dans le futur ce qui s’est passé avant ce grand basculement, il faudra venir le 12 avril.

Charlotte Imbault, février 2025

Le Comité 2093

Balade sonore — création à la MC93

dans le cadre du Quartier Général #2 Un théâtre durable ?

Samedi 12 avril, durée estimée 30 min

Départ au Studio, Gratuit sur réservation